Cómo la economía en forma de K rompió la promesa estadounidense

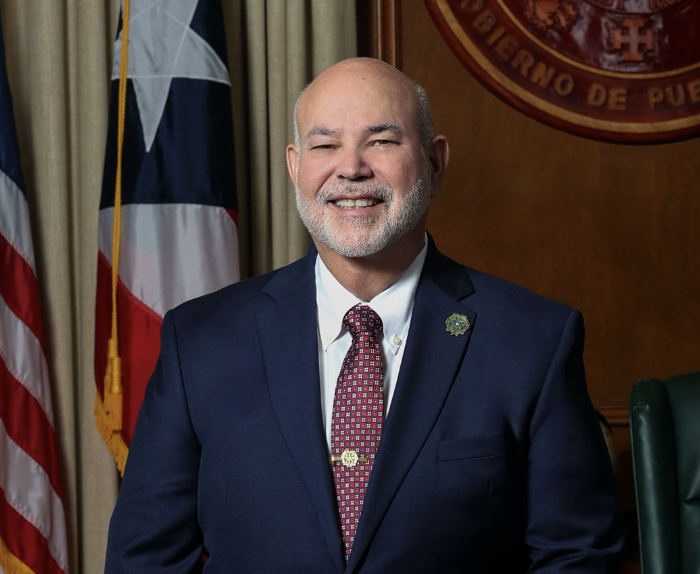

El economista William Maldonado asegura que la economía de Estados Unidos se ha convertido en una estructura permanente de desigualdad.

La economía de Estados Unidos ha tomado la forma de una K. Una línea sube con fuerza mientras la otra apenas se levanta del suelo. Los economistas solían usar esta imagen para describir las recuperaciones posteriores a una crisis, cuando la prosperidad se dividía temporalmente entre clases. Hoy esa división no es temporal. Se ha convertido en una estructura permanente de desigualdad, una señal de que el sistema ya no funciona por accidente sino por diseño.

La línea superior pertenece a quienes poseen activos: acciones, propiedades, patentes y capital. La línea inferior pertenece a quienes viven de su salario. La política ha favorecido durante mucho tiempo al primer grupo. A medida que suben los precios de los activos, la riqueza se multiplica. La propiedad genera más que el trabajo y el rendimiento del capital crece más rápido que cualquier aumento salarial. Los datos de la Reserva Federal muestran que el diez por ciento más rico de los hogares posee casi el noventa por ciento de todos los activos financieros. Debajo de ellos, las familias enfrentan alquileres que suben más rápido que los ingresos, matrículas que devoran los ahorros y deudas que llenan el vacío donde los sueldos ya no alcanzan.

La división no es abstracta. Se manifiesta en las transacciones más pequeñas que mantienen en marcha la vida cotidiana. En 2025, las señales de advertencia ya no provienen del colapso del mercado hipotecario, sino de algo más modesto y más revelador: los préstamos para automóviles. Fitch Ratings informa que más del seis por ciento de los prestatarios de alto riesgo tienen ahora dos meses de atraso en sus pagos, la tasa más alta registrada. Un automóvil no es un lujo para la mayoría de los estadounidenses. Es la manera de llegar al trabajo, a la escuela, de mantener la vida en movimiento en un país donde el transporte público casi no existe. Sin embargo, los autos cuestan ahora cerca de cincuenta mil dólares en promedio, y con tasas de interés más altas, el costo de financiarlos se ha vuelto insoportable para millones de personas. No están dejando de pagar por irresponsabilidad. Lo hacen porque los salarios no han seguido el ritmo del costo de sobrevivir. Estas no son dificultades aisladas, sino señales de un sistema en el que la deuda se ha convertido en el nuevo salario y la movilidad en el privilegio de unos pocos.

La concentración corporativa ha convertido esta división en un orden permanente. Un puñado de empresas domina la tecnología, las finanzas y la salud. Determinan precios, controlan plataformas y definen el acceso a lo esencial de la vida moderna. Sus beneficios crecen incluso cuando la economía se debilita, mientras los competidores más pequeños luchan por obtener crédito o sobrevivir. El capital fluye hacia arriba, reforzando las mismas manos que ya moldean las políticas y los mercados.

El abandono público agrava el peligro. Durante cuarenta años se ha repetido que el gobierno debe apartarse y dejar que los mercados decidan. El resultado está a la vista: escuelas en ruinas, transporte colapsado, ciudades abandonadas. El capital privado invierte solo donde puede extraer ganancia, dejando regiones enteras en el abandono. Las comunidades más ricas atraen recursos y las más pobres quedan atrapadas en la escasez. La desigualdad se vuelve geografía y la geografía se vuelve destino.

El sistema financiero ha aprendido a beneficiarse de este desequilibrio. Las familias se endeudan para pagar vivienda, educación y atención médica, transfiriendo ingresos futuros al sector financiero. La deuda mantiene el consumo en un mundo donde los salarios ya no lo sostienen. Los ricos prestan mientras los pobres se endeudan. Cuando los precios de los activos caen, el dolor se propaga hacia abajo a través de despidos y ejecuciones hipotecarias. Lo que alguna vez fue un mecanismo de oportunidad se ha convertido en un motor silencioso de dependencia.

La tecnología, que alguna vez se celebró como el gran igualador, ahora profundiza la brecha.

La automatización eleva la productividad sin elevar el salario. El valor fluye hacia quienes poseen el código y las plataformas. La educación y el acceso siguen a la riqueza en lugar de corregirla. La innovación, sin regulación, se convierte en otro medio de exclusión.

Incluso el mercado laboral refleja el mismo desequilibrio. Los datos recientes muestran que las grandes empresas agregan empleos mientras las pequeñas los pierden. El patrón es estructural, no momentáneo. Los empleadores pequeños, sin crédito barato, reducen personal primero. Las corporaciones grandes solo expanden donde les conviene. Esta dinámica disciplina los salarios. El miedo reemplaza el poder de negociación. Los trabajadores se aferran a los empleos, aceptando la estagnación como precio de la seguridad.

Las señales de advertencia se multiplican. Los despidos han alcanzado su nivel más alto para un mes de octubre en dos décadas. Las grandes empresas, con abundante liquidez, reducen nóminas para proteger márgenes. Las pequeñas lo hacen por necesidad. El efecto combinado reduce la demanda y detiene el crecimiento. Con un gasto público limitado por el estancamiento político, la economía empieza a alimentarse de su propia debilidad.

La vivienda cuenta la misma historia. Los compradores primerizos representan solo una quinta parte del mercado, con una edad promedio de entrada de cuarenta años. Los propietarios existentes, protegidos por su patrimonio, pueden moverse o reducirse. Los nuevos aspirantes encuentran la puerta cerrada. La pérdida de riqueza potencial en la vivienda se ha vuelto una herida generacional. En algunas regiones, las casas permanecen vacías no por falta de deseo, sino por inseguridad. El miedo se ha vuelto el impuesto invisible que frena la economía.

Todo esto refleja una fragilidad inducida por la política. El endurecimiento prolongado de la Reserva Federal ha elevado los costos de financiamiento sin ampliar la capacidad real. La contracción fiscal, agravada por el cierre del gobierno, reprime la demanda justo cuando el empleo privado se enfría. El crecimiento sigue siendo posible, pero tanto el Estado como las empresas actúan a la defensiva. La parte alta de la K aún parece fuerte: las ganancias corporativas y los precios de las acciones se mantienen. Pero debajo, las pequeñas empresas, los inquilinos y los nuevos trabajadores se deterioran. Un shock de crédito o de activos podría convertir la estagnación en recesión.

Lo que está surgiendo es más que vacilación. Es el retorno silencioso de la jerarquía de clase a través de la política monetaria y la estructura de propiedad. Quienes tienen activos pueden esperar. Quienes dependen del salario son empujados hacia la deuda y la inseguridad. El sistema premia la acumulación sobre la producción, la especulación sobre el trabajo y la concentración sobre la competencia. No es una fase transitoria. Es la arquitectura de un futuro dividido.

El peligro social es profundo. Una sociedad que crece hacia arriba para unos pocos y hacia abajo para la mayoría no puede permanecer estable. El resentimiento llena el espacio donde antes existía la confianza. La gente deja de creer en la justicia y luego deja de creer en las instituciones. La democracia se debilita cuando la riqueza se convierte en poder político. La vida pública se vuelve resistencia en lugar de participación. Cuanto más se profundiza la brecha, más difícil será revertirla.

Para cambiar el rumbo debemos empezar donde se crea el valor: en el trabajo, el ingreso y el propósito colectivo. El gobierno debe tratar el dinero como una herramienta pública, no como un recurso privado. El país tiene la mano de obra, el conocimiento y los recursos. Lo que falta es coordinación y voluntad.

La primera base debe ser una garantía de empleo. Toda persona dispuesta a trabajar merece un salario digno y un papel que sirva al bien común. Ese empleo estabiliza el ingreso, ancla los precios y reconstruye las comunidades. El esfuerzo debe dirigirse al cuidado, la educación y la renovación ambiental: los pilares de una sociedad humana.

La inversión pública debe acompañar ese esfuerzo. La vivienda, la salud, el transporte y la educación no pueden seguir siendo mercancías. Cuando se tratan como derechos, los costos bajan y la capacidad crece. Liberadas del miedo al alquiler, la deuda o la enfermedad, las personas pueden participar plenamente en la sociedad.

También hay que enfrentar la concentración corporativa. El monopolio no es eficiencia, es encierro. Romperlo, gravar el exceso y apoyar la empresa cooperativa o local devolvería equilibrio y resiliencia. Las finanzas deben servir a la producción. La tecnología debe servir a las personas. Los mercados deben responder a la democracia, no sustituirla.

Finalmente, hay que entender la inflación en términos reales. Surge de cuellos de botella, escasez y poder corporativo, no de un exceso de gasto público. La respuesta es la expansión dirigida: invertir donde la oferta es limitada, regular donde la codicia eleva precios y gravar la especulación en lugar del trabajo.

Los economistas pueden seguir llamando a esto un

a economía en forma de K, pero la verdad es más dura. Es una sociedad organizada en torno a la exclusión. Su forma revela quién asciende y quién cae. La tarea no es aplanar esas líneas con caridad sino reescribir las condiciones que las trazan. Los medios ya existen. Lo que falta es la voluntad de usarlos.

Veo esta división en los detalles de la vida diaria: en la tensión de un pasillo del supermercado, en el silencio de una parada de autobús, en el cansancio de maestros y enfermeras que sostienen lo que el mercado ha abandonado. La desigualdad no es una abstracción. Está en el aire que compartimos y en el agotamiento de cada conversación sobre lo que antes era posible. Sin embargo, debajo de ese cansancio persiste algo. Una conciencia de que el mundo fue hecho por manos humanas y puede rehacerse por ellas. El dinero y la política no son leyes de la naturaleza. Son decisiones. La forma de la K no es destino sino advertencia. Que se convierta en nuestro futuro o en nuestro espejo depende de si actuamos antes de que la cautela se transforme en colapso.

- economia

- Estados Unidos

- mercado laboral

Popular ahora

Bienvenido a Noticel

Empieza a crear una cuenta

Verificación de cuenta

Te enviaremos un correo electrónico con un enlace para verificar tu cuenta. Si no lo ves, revisa tu carpeta de correo no deseado y confirma que tienes una cuenta vinculada a ese correo.

Has olvidado tu contraseña

Introduce el correo electrónico de tu cuenta y te enviaremos un enlace para restablecer la contraseña.

Has olvidado tu contraseña

Le hemos enviado un correo electrónico a {{ email }} con un enlace para restablecer su contraseña. Si no lo ve, revise su carpeta de correo no deseado y confírmeme que tiene una cuenta vinculada a ese correo electrónico.

Personaliza tu feed

Verifica que tu dirección de correo electrónico sea correcta. Una vez completado el cambio, utiliza este correo electrónico para iniciar sesión y administrar tu perfil.

Elige tus temas

- Deportes

- Economía

- El Tiempo

- Entretenimiento

- Más

- Noticias

- Opiniones

- Última Hora

- Vida y Bienestar

- Videos y Fotos

Comentarios {{ comments_count }}

Añadir comentario{{ child.content }}